(ものを測る、線を引く、まっすぐ物を切る)という単純な行為の中に、直尺スケールは職人たちの技と知恵が詰まっています。

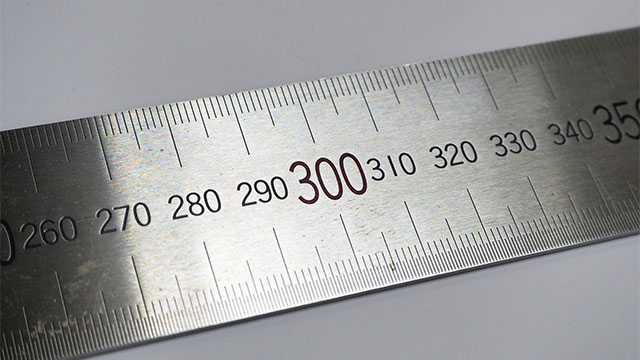

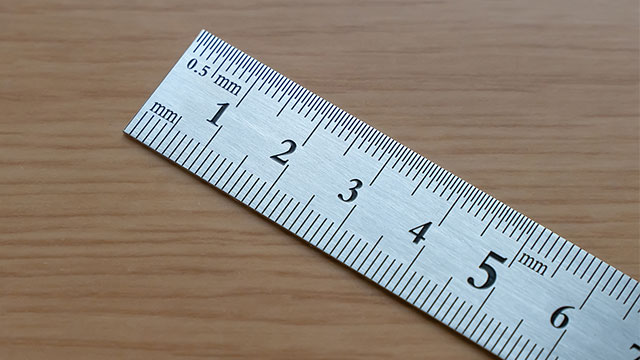

一つの使用法は、寸法を見て測る道具なのですが、1mmの中にも、小さな世界があり1mmの半分なのか、1/4なのか3/4なのかなど、メモリがはっきりと見やすい定規が、作業者の疲れや、ミスを防ぎます。

本記事では、定規や物差しの選び方から使い方、さらにはメンテナンス方法まで、プロフェッショナルの視点からわかりやすく解説します。

あなたの作業の精度と効率を高める、最適な「測る道具」との出会いをサポートします。

職人の必需品!定規と物差しの種類と特徴を徹底解説

定規と物差しの基本的な違いとは

定規と物差しは一見似ていますが、その用途や特徴には明確な違いがあり、定規は主に線を引くために使用され、両端に余白があるのが特徴です。

一方、物差しは長さを測るための道具で、端から端まで目盛りが付いています。(祖母の家で竹の物差しがあったのを思い出します)

この違いを理解することで、作業の効率と精度が格段に向上します。

物差しの種類と用途別の選び方

物差しにも様々な種類があり、用途によって選び方が変わり、金属製の物差しは耐久性に優れ、精密な測定に適し、木製、プラステックなどの物差しは軽量で扱いやすく、大まかな測定に向いています。

また、折りたたみ式の物差しは携帯性に優れ、現場作業などで重宝されます。

プロが愛用する定規の種類と特徴

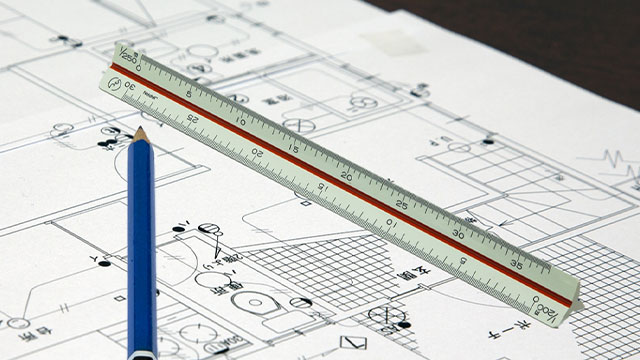

プロの職人たちが使用する定規には、直線定規、三角定規、T定規、差し金定規など、様々な種類があり、それぞれの定規には独自の特徴があり、用途に応じて使い分けられています。

例えば、直線定規は単純な直線を引くのに適していますが、三角定規は角度の測定や複雑な図形の作成に重宝し、差し金は90度の直角の線を端面から正確に引けます。

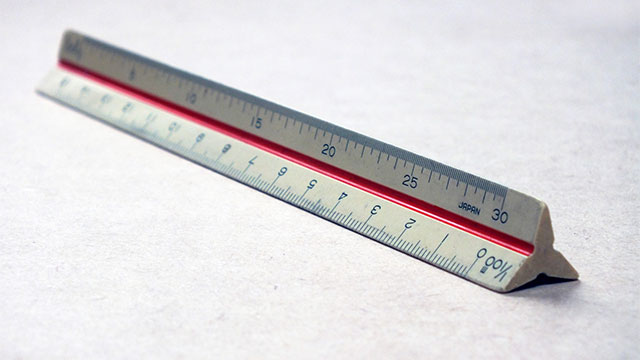

三角スケール、サンスケ、分一

職人の必需品!定規と物差しの種類と特徴を徹底解説

Q1 – 定規と物差しの材質による特徴の違いは何ですか?

A1 – 定規と物差しの材質には、主に金属、プラスチック、木材、カーボン、セラミックなどがあり、それぞれに特徴があり、金属製は耐久性と精度に優れていますが、やや重量が重いく、カーボンやプラスチック製は軽量で扱いやすく、透明なものもあるため図面作成に適していますが、プラスティック製は、衝撃や経年劣化しやすい面があります。

木製は手触りがやさしく温かみがあり、長さの狂いが少ないですが、湿気や衝撃に弱いという特徴があります。

Q2 – 三角定規の角度は何度になっていますか?

A2 – 一般的な三角定規には、30度-60度-90度と45度-45度-90度の2種類があり,これらの角度は、製図や設計において最も頻繁に使用される角度であり、特に30度、45度、60度は、等角投影図や斜投影図の作成に欠かせません。

また、90度の角は直角を確認する際に重宝します。

Q3 – 折りたたみ式の物差しのメリットは何ですか?

A3 – 折りたたみ式の物差しの主なメリットは、携帯性と収納性の高さで、コンパクトに折りたためるため、ポケットやツールボックスに簡単に収納でき、現場作業や外出先での測定に便利です。

また、折りたたむことで物差し自体を保護できるため、目盛りの摩耗や損傷を防ぐ効果もあります。さらに、角度計としても使用できるものもあり、多機能性も魅力の一つです。

Q4 – T定規の特徴と使用方法を教えてください。

A4 – T定規は、T字型の形状をした定規で、主に製図や設計作業で使用され、長い直線を引く際に特に有用で、製図板の端に固定して使用します。

T定規の横棒部分を製図板の端に合わせることで、垂直な直線を簡単に引くことができ、他の定規やテンプレートと組み合わせて使用することで、より複雑な図形も正確に描くことができます。

Q5 – 三角スケール 分一 サンスケ

A5 – 三角スケールは、面が3か所ある三角形をしたスケールで、縮尺の異なる図面の寸法を測るためのものです。

一般的に、1/100、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600という縮尺が各面に2つずつ表示されており、合計3面の計6個の異なる縮尺のスケールが表示され、上記の縮尺1/100~1/600の合計7個の異なる縮尺がありますが、三角スケール(サンスケ)は合計6個の異なる縮尺表示となっています。

メーカーによっては、1/250または1/400のどちらかの表示が無い三角スケールもあります。

(図面の縮尺は物の大きさや精密さ、紙の大きさ、設計する方の趣向によって縮尺が異なります)

Q6 – 物差しの目盛りの種類にはどのようなものがありますか?

A6 – 物差しの目盛りには主に、メートル法(mm、cm)とインチ法があり、日本では一般的にメートル法が使用されますが、インチ法も併記されている物差しも多くあります。

特殊な目盛りとして、1/100インチ単位の目盛りや、建築用の尺貫法(1尺=約30.3cm)の目盛りを持つものもあり、角度を測るための分度器の目盛りが付いた物差しもあり、用途に応じて選択できます。

高精度定規・物差しの選び方と注目商品

Q1 – 高精度定規の精度はどのくらいまで求められますか?

A1 – 良く使われている高精度定規の精度は、JIS規格1級では、500㎜の長さで±0.15mm以内で、1mの定規で±0.2mm以内の誤差が許容範囲とされ、端面の直角度は、10㎜につき0.035㎜以下となっていますが、A型の高精度定規ではさらに厳しい基準が設けられています。

| 項目 | A型(精密) | JIS 1級 | JIS 2級 |

| 長さの許容差 (500㎜以下) | ±0.05㎜ | ±0.15㎜ | ±0.20㎜ |

| 長さの許容差 (500㎜~1000㎜以下) | ±0.1㎜ | ±0.20㎜ | ±0.30㎜ |

| 長さの許容差 (1000㎜~1500㎜以下) | ±0.15㎜ | ±0.25㎜ | ±0.40㎜ |

| 長さの許容差 (1500㎜~2000㎜以下) | ±0.20㎜ | ±0.30㎜ | ±0.50㎜ |

| 目盛り端面の直角度 | 0.015㎜以下/10㎜ | 0.035㎜以下/10㎜ | 0.050㎜以下/10㎜ |

| 目盛り側面の真直度(150㎜) | 0.10㎜以下 | 0.23㎜以下 | 0.36㎜以下 |

| 目盛り側面の真直度(300㎜) | 0.15㎜以下 | 0.26㎜以下 | 0.42㎜以下 |

| 目盛り側面の真直度(600㎜) | 0.20㎜以下 | 0.32㎜以下 | 0.54㎜以下 |

A型直尺は、1級、2級よりも高い精度で、より精密な測定をする時に使用されます。

Q2 – プロ向けの定規と一般向けの定規の違いは何ですか?

A2 – プロ向けの定規と一般向けの定規の主な違いは、精度、耐久性、線が細く印字が明瞭、プロ向けの定規は、より細かい目盛り表示(0.5㎜刻みと1㎜刻み)を持ち、耐摩耗性や耐衝撃性に優れた材質が使用されています。

一般向けの定規は、コストパフォーマンスを重視し、軽く基本的な測定機能に特化しています。

Q3 – 定規の目盛りの印刷方法による違いはありますか?

A3 – 定規の目盛りの印刷方法には、主に刻印、エッチング、レーザー印刷があり、それぞれに特徴があり、刻印は耐久性に優れていますが、精度がやや劣る物もあります。

エッチングは精度と耐久性のバランスが良く、プロ用途に適しています。

レーザー印刷は非常に精密な目盛りを作成できますが、経年劣化で薄くなる可能性があり、高精度な直尺スケールを求める場合はエッチングやレーザー印刷が、長期使用を重視する場合は刻印が適しているようです。

Q4 – 定規の素材によって測定精度に影響はありますか?

A4 – 定規の素材は測定精度に影響があり、金属製(特にステンレス鋼)の定規は、温度変化による伸縮が少なく、高い精度を維持できます。

一方、プラスチック製は温度変化や経年劣化による変形が起こりやすいため、長期的な精度維持には注意が必要で、木製は湿度変化による伸縮があるものの、適切に管理すれば安定した精度を保てますが、特に太陽光の下で熱膨張などの懸念があり、高精度を要する作業では、セラミック、カーボンで作られた定規も選択肢となります。

Q5 – どのような定規のメーカーがあるのですか?

A5 – シンワ測定株式会社、ウチダ、ミツトヨ、新潟精機、ミドリ、プラス、コクヨ、ホーザン、

ステッドラーなどの工業用の定規などを作るメーカがあります。

Q6 – オンラインショップ vs 実店舗のどこで買うべき?

A6 – 定規や物差しの購入場所には、オンラインショップと実店舗の2つの選択肢があり、オンラインショップでは、Amazon、楽天市場、モノタロウ、ヨドバシ.com、他多数が豊富な品揃えで人気です。

実店舗では、東急ハンズやロフトなどの大型雑貨店、ホームセンター、専門的な工具店が選択肢として挙げられますが、オンラインショップの商品は実店舗よりも数が多く比較しやすく便利ですが、直接商品を手に取り比べることはできません。実店舗では商品の品ぞろえに限りがあるのですが、実際に手に取って確認できる利点があります。

Q7 – メンテナンスの極意!定規・物差しを長く使うための注意点

A7 – スケールをマジックなどで線を引き、側面が汚れた場合いは、マジックで線を引いた直後に乾いた布で定規の側面を数回ふき取るとマジックの汚れが取れます。

汚れが付いた時には速やかに汚れをふき取ることで簡単に汚れが取れます。

(シンナーや強力な薬剤などの使用は避けていますが、殺菌の為にアルコールでさっとスケールを拭きますが、印字が薄くなったことはありません)

Q8 – 対象物に何を使い線を引くのですか?

A8 – 精度が必要な物であれば、ケガキ針等を使用しケガキ線を書きます。

対象物が紙であれば、0.3㎜~0.7㎜位のシャープペンシルで線を書きます。

対象物が鉄であれば0.7㎜のB2のシャープペンを使用し、ケガキ線を書き込んでます。

または、精度が必要な鉄の板に線などを引く場合は、ケガキ塗料とケガキ針で線を引きます。

ケガキ塗料を材料に吹きかけ乾燥後に塗料だけにケガキ線を入れることで、材料にケガキのキズが入る事を防止することが出来ます。

ちょこお、どこのメーカーの定規を使っとるのか?

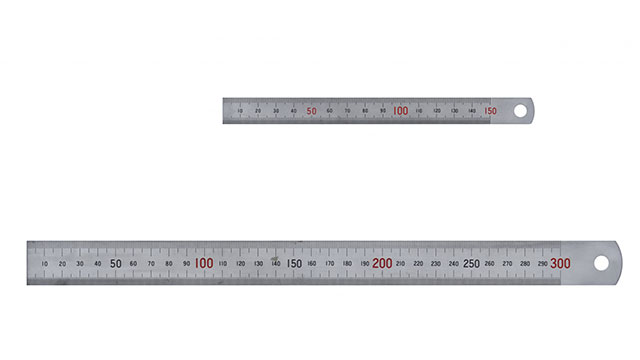

シンワの直尺150㎜、300㎜、600㎜、1mのスケールを使用しています。

会社に150㎜のスケールの在庫が1個しかないよ。

数人の社員に配ったからね。

スケールの裏にはインチ表示とミリの変換後の数値やタップの下穴径などの表示があり便利で、スケールの目盛りがとてもくっきりとして読みやすいんだ。

シンワのスケールの反射抑制加工の(13005)150㎜ステンレススケール10個をアマゾンで注文したよ~

色々なメーカーのスケールを使いましたが、やはり、シンワのこの艶消しシリーズが使い勝手も良く、目盛りも明瞭で読みやすく、大工仕事の墨付けなども正確に寸法が刻めるので、長~い長~い年月使用しています。

腰袋、机の引き出し、旋盤、フライス盤、筆箱、自宅のパソコンデスクの上、自宅リビングの棚、作業場、私の周りに、このスケールがいつも置いてあります。

この万能スケールを直接機械にネジで設置し、Z軸のドリルなどの深さを測り、普通使いで定規、物差し兼用で使用しています。

値段もオンラインの方が安いので、アマゾンで購入しています。

保管方法と持ち運び時の注意点

定規や物差しを長く使うためには、適切な保管方法が重要で、直射日光や高温多湿を避け、専用のケースや引き出しに収納することをおすすめします。

特に木製の定規は、湿気による変形を防ぐため、湿気の少ない場所に保管するのが効果的で、持ち運ぶ際は、他の硬い工具と直接接触しないよう、専用のケースや布に包んで保護することが大切です。

また、落下や衝撃を避けるため、バッグの中でも衝撃の少ない所に収納しましょう。

定規・物差し 交換のタイミング

定規や物差しの交換のタイミングは、使用頻度や状態によって異なります。

目安としては、目盛りが読みづらくなった場合、定規の端が欠けたり変形したりした場合などが挙げられます。

特に精密な作業に使用する定規は、少しでも精度に疑問を感じたら、早めに修理や交換を検討することをおすすめします。

たまには基準となる定規と比較して、精度を確認することも重要です。

締めくくり

職人の技を支える定規と物差し、高精度な測定や正確な線引きは、あらゆる分野のプロフェッショナルにとって不可欠なスキルで、正確な測定と美しい線引きは、あらゆる製作活動の基礎となります。

適切な道具を選び、正しく使用することで、作業の質と効率を大幅に向上させることができ、デジタル技術の進歩により、従来の定規や物差しにも新たな機能が加わり、より精密で効率的な作業が可能になっています。

しかし、どんなに優れた道具でも、使い手の技術と知識があってこそ、その真価を発揮するのです。

定規や物差しの特性を理解し、適切使用で最低限のメンテナンスを行うことで、長期間にわたって信頼性の高い測定を行うことができるでしょう。