【ポータブル電源や家の電気が急に点かなくなった…】【バイクや車の配線のどこが悪いのかわからない…】そんな場面で頼りになるのがテスターです。

え、テスターとは?、テスターて何?と思われる方も多いのではないでしょうか?

プロの電工職人にとっては当たり前の工具ですが、一般の人にとっては難しそう、触ると危ないのでは?と敬遠されがち。

実際は、テスターを正しく理解すれば家庭でも十分に活用できる便利アイテムなのです。

本記事では、プロが現場で実践している安全で正確な使い方から、最初に買うべきおすすめモデルまでを丁寧に解説します。

電気って難しそうと思っていた方も、この記事を読み終えたときには、私も試してみたい!と思えるはずです。

ワイヤーストリッパー使い方 電線の皮むきワイヤーストリッパーのおすすめ

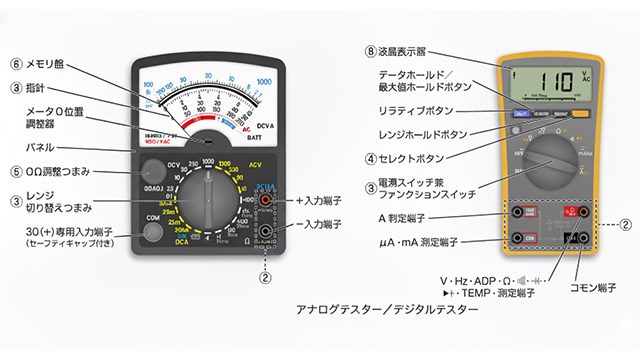

テスターの基本機能と種類

テスターは大きく分けて【デジタル】と【アナログ】の2種類があります。デジタルは数字が表示され、誰でも読み取りやすいのが特徴。一方アナログは針の動きから電気の変化を針と文字盤読み取る事が出来、少し慣れが必要です。テスター選びの第一歩は、それぞれの違いを理解することです。

扱いやすさを重視する視点

Q – 1 デジタルテスターとアナログテスターの違いは何ですか?

A – 1 デジタルテスターは測定値を数値で表示するため、直感的に結果を読み取れるのが特徴で、特に小数点以下まで正確に把握できるため、初心者や精度を求める場面に適しています。

アナログテスターは針の振れとレンジに合った文字盤の数値を見て電気の変化を確認します。

レンジごとの数値の読み取りは難しいですが、電気の変動の流れを感覚的に把握するのに優れています。

たとえば電池の劣化具合や回路の不安定さを調べたい場合、針が揺れる範囲の中で判断をするのでアナログは判断のし易さが簡単です。

用途や好みによってデジタル又は、アナログの選び方が変わります。

Q – 2 最初にテスター選ぶならどちらがいいですか?

A – 2 はい、デジタルテスターがおすすめです。

理由は、数値が明確に表示されるため迷いにくいからです。

アナログは針の微妙な位置を読み取る必要があり、慣れていないと誤差が生じやすく、レンジの区別も有るので迷いやすいです。(ロータリースイッチ – ファンクションスイッチ)

デジタルには導通チェックやオートレンジ機能が付いているモデルも多く、ダイヤル設定を細かく切り替えなくても測定が可能です。初めて使う人にとっては、安全性や操作のしやすさが大きな安心材料になります。

各メーカーにより、写真と実物のレンジが異なる事があります。

| 項目 | デジタルテスター | アナログテスター |

| レンジ切り替え方式 | 手動または自動、オートレンジ、ボタン、ロタリースイッチ | 手動でロータリースイッチ |

| 電圧レンジ V | AC – V、DC – V、オートレンジ、機種で異なる | 10V、50V、250V、500V、1000V、機種で異なる |

| 電流レンジ A | 直流 – A、交流 – A | 20um、20mA、200mA、10A、機種で異なる |

| 抵抗レンジΩ | Ω、1レンジ | 1,10,100,1KΩ、機種で異なる |

| レンジ選択の注意点 | オートレンジは自動判別、 各レンジに手動で調整する |

レンジごとに細かく調整する必要がある |

| 調整操作 | 調整不要 | ゼロ調整が必要 |

| 備考 | ある程度の誤調整は表示部点滅やアラームが鳴る場合もある。 | レンジ切り替え不備により保護ヒューズが切れす場合が有る |

Q – 3 テスターで【電圧を測る】っていうけど、具体的にどんな時に役立つの?

A – 3 電圧測定はテスターの最も基本的な機能で、様々な場面で役立ちます。

一番身近な例は(電池の残量チェック)です。

新品の乾電池 単1,2,3,4は規定の電圧(例 – 1.5V以上)ありますが、使っていくうちに電圧は下がります。

テスターで測って電圧が著しく低ければ、その電池は寿命だと判断できます。

家庭のコンセントやポータブル電源に正常に電圧が来ているか(日本では電圧AC100V前後)を確認することもでき、この(このコンセント、ポータブル電源に電圧が来てないかも?)と思ったら、まず電圧を測るのが基本です。

自動車のバッテリーが正常か(通常はDC12V以上)、ACアダプターが仕様通りの電圧を出力しているかなど、電化製品の簡単なトラブルシューティングにも不可欠な機能と言えるでしょう。

Q – 4 テスターの(COM)って何?なんで黒いテストリードはいつもここなの?

A – 4(COM)は(COMMON – コモン)の略で、測定における基準点(0V)となる端子です。

電気の世界では、電圧などを測る際に必ず(どこを基準にするか)を決める必要があります。

テスターでは、このCOM端子に接続した黒いテストリードの先端が、その基準点となります。

そして、赤いテストリードを測定したい点に当てることで、COM端子との間の電位差(電圧)や抵抗を測定する仕組みです。

黒いテストリードを常にCOMに接続するのは、これを基準点として統一するための世界的なお約束事のようなもので、誰が使っても、どんなテスターを使っても、(黒が基準、赤が測定点)という共通認識で安全かつ正確な測定ができます。

特別な測定(一部の電流測定など)を除き、(黒はCOM)と覚えておけば間違いないでしょう。

僕のバイクのセルが壊れているみたいで、悪徳商会からの見積もりが来たんだけど、見積もり金額が凄く高くて、お金が沢山要るんだ‼

今、安いセルモーターを探しててるけど高くて買えないよ。

鉄ちゃん、修理に出す前に、バッテリーやセルモーターの抵抗、リレー、ヒューズなどをテスターで確認したの?

確認してから、修理に出せばよかったのに、今バイクが家にあるのならば、確認してから、セルモーターを探せばいいんじゃないの‼

僕、僕が点検するよ、テスターを買ったばかりだから、僕が見てあげるよ。

うん、うん、バッテリーは13.1V、セルモーターも抵抗も有るし一応OK、リレーの前までは電気が来てるし、リレーのヒューズも、あれ、切れてるよ。

ヒューズを変えて、キュルキュルキュル、セルモーターは壊れてないよ。

けしからんのー、DCが計れるクランプでセルモーターの電流値も計るんじゃぞー

鉄ちゃんは、支払わなくて良くなったお金で、交流と直流も計れるクランプ型のテスターを買うんだって!

Q – 5 テスターのロータリースイッチにある(V~)と(V-)みたいな記号の意味がわからない!

A – 5 それは電圧の種類を示しており、テスターを使う上で非常に重要な記号です。

※(V~チルダ付きのV)は交流電圧(AC電圧)を測定するモードです。

家庭のコンセントに来ている電気などは、交流電気で、波のようにプラスとマイナスが交互に繰り返しながら流れているのが特徴です。

※(V-、V⎓の直線と点線のV)は直流電圧(DC電圧)を測定するモードです。

乾電池や車のバッテリー、ACアダプターから出力される電気が直流で、こちらはプラスとマイナスが固定されています。

この2つのモードを間違えて測定すると、正確な値が測れないだけでなく、テスターを故障させる原因にもなり、コンセント(AC 交流)を測るなら(V~)、乾電池やバッテリー(DC 直流)を測るなら(V-)と、測定対象に合わせて必ず正しいモードを選ぶ習慣をつけましょう。

(デジタルテスターでは、ディスプレー表示のAC、DCで見分けると良いでしょう)

Q – 6 画面に【 OL 】って表示されたんだけど、これって故障?

A – 6 いいえ、故障ではありません。

OLはOver LoadまたはOpen Loopの略で、測定範囲を超えているか、測定対象が断線していることを示しています。

例 – 電圧測定時に設定したレンジ(測定範囲)よりも高い電圧を測ろうとした場合に( OL )と表示され、この場合は、より高いレンジに切り替える必要があります。

抵抗測定Ωや導通チェック)))の際に( OL )と表示された場合は、測定しようとしている2点間が電気的に繋がっていない、つまり(断線 – Open Loop)していることを意味します。

ケーブルの断線チェックでこの表示が出たら、そのケーブルは内部で切れている可能性が高いと判断できます。

このように「OL」は故障ではなく、測定結果を伝える重要なサインの一つです。

6ステップで簡単!テスターの基本的な使い方

バイクや車で、電気が付かない、動かない???電線がどこかで断線していないかな? そんな時に役立つのが(導通)))測定)です。抵抗値は電気の流れにくさを示し、断線していれば抵抗値は無限大になります。電球のフィラメントが切れていないか、ヒューズが飛んでいないかなど、部品の良否判断にも使える非常に便利な機能です。測定のコツを掴んで、トラブルシューティングの幅を広げましょう。(導通モードでブザー音も設定できる機種があります)

導通チェックで接続を確認

Q – 1 乾電池⎓Vの電圧を測りたい!具体的な手順を教えて。

A – 1 乾電池の電圧測定は非常に簡単で、以下の4ステップで行います。

テストリードの接続 – 黒いテストリードをCOM端子に、赤いテストリードを( VΩmA )などと書かれた端子に差し込みます。

モードの選択 – ロータリースイッチを直流電圧モード(V-またはV⎓)に合わせます。

※もし数多くのレンジを手動で設定するタイプなら、測定したい電圧より一段階大きい値(例 – 1.5Vの乾電池なら(DC 2Vや20V)のレンジ)に設定します。

測定手順 – 黒いテストリードを電池のマイナス極に、赤いテストリードをプラス極に当てます。

数値の確認 – デジタル表示された数値が、その電池の電圧です。

新品の1.5V電池なら1.6V前後、消耗してくると1.5V以下に下がり、機器にもよりますが、1.2V以下の乾電池は、電圧が低すぎるので、新品の電池に交換をお勧めします。

この手順さえ覚えれば、家中のリモコンや時計の乾電池が使用可能か判断できます。

Q – 2 コンセント∼Vやポータブル電源の電圧を測るのは怖い… 安全に測るコツは?

A – 2 コンセントの電圧測定は感電の危険が伴うため、正しい手順と注意点を守ることが絶対条件です。

テスターのモードを必ず交流電圧モード(V~)に合わせます。(テスターとリードの接続は、上記と同じ手順になりますので、手順は省きます)

レンジの切り替えが無い物は交流モードに設定し、複数のモード切替が有る場合は、レンジは200V以上の設定(日本は100Vです)にします。

テストリードの根元をしっかり持ち、指がリード先端の金属部分に触れないように注意します。

測定方法 – コンセントの向かって左側が長いスリットのマイナス側で、右側のスリットが左と比べると短いので、プラス電源になります。

ブレーカーが解る場合はブレーカーを切り、リードの黒を左側のスリットに差し、リードの赤を右側の短いスリットに差し、ブレーカーを上げると、電圧確認できます。

ブレーカーを切らないで測定する場合は、片手に一本ずつ、テストリードをコンセントの差込口に挿入します。(2本のリードの先端同士が絶対に接触しないように気をつけましょう)

確認と抜去 – 画面に100V前後の数値が表示されることを確認したら、挿入時と同様に一本ずつ、慎重にテストリードを抜きます。(赤いリードを抜き、次に黒いリードを抜く方法が安全です。)

これらの手順を守れば、安全に測定できます。

(安全が第一なので、少しでも不安な場合は無理をせず、経験者に教わってから行いましょう)

Q – 3 抵抗ダイオードΩ ⊳|などの破損をチェックをしたい。抵抗モードでの具体的なやり方は?

A – 3 ダイオードなどの破損は、抵抗モードで簡単にチェックできます。

最重要なのは、チェック対象の機器から電源ケーブルを外し、電気が流れていない状態で測定することを怠ってはいきません。

準備 – テスターを抵抗モード – Ω ⊳|に設定します。

ゼロ点確認 – まず、赤と黒のテストリードの先端同士を接触させ、画面の表示が0.00Ωに近い値になることを確認します。(これが正常な状態です)

測定 – 確認したいケーブルの片方の端子に赤いテストリードを、もう片方の端子に黒いテストリードを当てます。

例えば、バイクのダイオードが12Vのラインで破損や断線していないかチェックする場合、ダイオードの両端のリードにテスターのリードを当て、測定値がOL以外でダイオードの抵抗値範囲での測定値の確認が取れれば、そのラインは繋がっています。(破損していない)

もし数値が常に変動したり、OLと表示された場合は、そのダイオードが破損している可能性が非常に高いです。

Q – 4 導通チェック)))で音が鳴らない時、どんな原因が考えられる?

A – 4 導通チェックでビープ音が鳴らない場合、主に3つの原因が考えられます。

測定前に赤と黒のテストリードの先端同士を接触させビープ音が鳴るのか確認しましょう。

本当に導通がない(断線している)- これが最も多いケースで、ケーブルの断線、はんだ付けの剥がれている、スイッチの故障など、物理的に回路が途切れている状態です。

抵抗値が高すぎる – 導通チェック機能は、ある一定の抵抗値(例 – 50Ω)以下でないと音が鳴らないように設計されている機種が多いです。

そのため、完全に断線はしていなくても、接触不良などの場合はビープ音が鳴らないことがあります。

テスター自体の問題 – 電池切れや、内部のヒューズが切れている可能性も考えられます。

測定前にテストリードの先端同士を接触させてビープ音が鳴るかを確認しましょう。

ここで鳴らなければ、テスターのモード設定の誤りや、電池の残量、ヒューズの確認などが必要です。

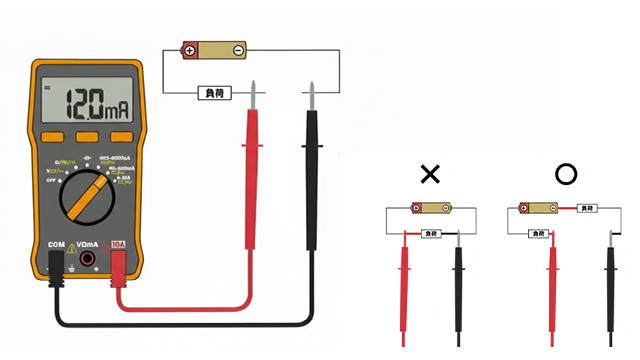

Q – 5 電流(A)を測るのが難しそう。電圧測定と何が違うの?

A – 5 電流測定は電圧測定と根本的に方法が異なります。

電圧が2点間の圧力差を測るのに対し、電流は回路の中を流れる電気の量を測ります。

そのため、電圧は回路に並列にテスターを接続して測りますが、電流は回路を一度切断し、その間にテスターを直列に割り込ませて測定する必要があります。(下記参照)

回路を切断して直列に接続する手順を誤るとショートさせてしまうリスクがあるため、慣れない方は難易度が高いとされています。

測定したい電流の大きさに合わせて、テストリードを差し込む端子を(mAや10A)など、専用のレンジに切り替える必要もあります。

まずは電圧と抵抗の測定に慣れてから、電流測定に挑戦するのが安全です。

(クランプメーターは、単線の活線ケーブル被覆の上から、電流の測定が出来るので、ショート等のリスクが軽減されます)

Q – 6 オートレンジのテスターって便利?手動レンジとの使い分けは?

A – 6 テスターのオートレンジ機能は、測定対象物に合わせてテスターが自動で最適な測定範囲(レンジ)を選んでくれるため、非常に便利です。

特にテスターを初めて使用する方は、レンジ設定を間違える心配がなく、ボタンまたは、ダイヤルをオートレンジに合わせるだけで測定が出来ます。

手動でレンジを測りたい項目(電圧、抵抗など)を選ぶ間違いが格段に減ります。

一方、手動レンジは、自分でレンジを切り替える手間はありますが、メリットもあります。

例えば、電圧が細かく変動するような対象を測定する際、オートレンジだと最適なレンジを探して表示が安定しないことがありますが、手動でレンジを固定すれば、安定して数値を読み取れます。

結論として、普段使いや自信のない方には、圧倒的にオートレンジがおすすめですが、電子工作など、特定の微小な値を追いかけるような専門的な使い方をする場合に、手動レンジの方が細やかな設定と測定が出来るでしょう。

これで失敗しない!目的別テスターの選び方と2大タイプの違い

基本的な機能に加え、テスターには様々な付加機能があります。例えば、暗い場所で役立つ「バックライト」、測定値を一時的に固定する「データホールド」、狭い場所で便利な「クランプ機能」などです。これらの付加機能は、あなたの作業をより快適で安全なものにしてくれます。自分の作業環境や用途を想像しながら、本当に必要な機能が何かを考えてみましょう。

バックライトは必要?あると便利な付加機能

Q – 1 アナログテスターを選ぶメリットって、今でもあるの?

A – 1 はい、デジタルが主流の現代でもアナログテスターを選ぶメリットは存在します。

最大の利点は直感的な変化の読み取りやすさです。

例えば、コンデンサの充電や放電の様子、不安定な電圧のふらつき具合などを確認する際、針の振れ方を見ることで、数値の羅列であるデジタル表示よりも、遥かに直感的に状況を把握できます。

そのため、経験豊富なエンジニアの中には、故障診断の目星をつけるためにアナログテスターを愛用する人もいます。

ただし、正確な数値を読み取るには目盛を読む習熟が必要であるのと、衝撃に弱いというデメリットもあります。

ちょこおも分解性能の高いアナログのテスターを所持し、使い分けを行っています。

Q – 2 デジタルテスターの長所と短所を教えてください。

A – 2 長所としては、デジタルテスターの測定値の読み取りやすさと正確さです。

誰が読んでも同じ数値を正確に読み取れるため、読み間違いがありません。

オートレンジ機能やデータホールド機能、バックライトなど、作業を補助する便利な機能が豊富なのも魅力です。

入力インピーダンス(内部抵抗)が高いため、測定対象の回路に与える影響が少なく、より正確な測定が可能です。

短所としては、アナログテスターが得意とするような急激な変化や不安定な信号の様子を掴みにくい点が挙げられます。

とはいえ、現在のテスターの主流はデジタルであり、ほとんどの用途において、その正確性と多機能性は大きなメリットとなるでしょう。

Q – 3 テスターのスペックにある(カウント数)って何?高い方がいいの?

A – 3 カウント数とは、そのデジタルテスターが表示できる最大の数値のことです。

2000カウントのテスターでは(10.0V)と小数点以下1桁までしか表示できない、といった違いが出ます。

4000カウントのテスターは、0から3999までの数値を表示できます。

これは測定の(分解能 – どれだけ細かく表示できるか)に関わってきます。

同じ10Vを測る場合でも、4000カウントのテスターなら(10.00V)と小数点以下2桁まで表示できますが、カウント数が高いほど、より細かく、より精密な測定が可能になります。

一般的なDIY用途であれば4000カウントもあれば十分ですが、精密な電子回路を扱う場合など、より高い精度が求められる作業では、6000カウント以上の高性能なモデルを選ぶと良いでしょう。

| 測定値の例 | 2000カウント | 4000カウント | 6000カウント | 500000カウント |

| 200.00V | 200V | 200.0V | 200.00V | 200.000V |

Q – 4 真の実効値(True RMS)って書いてあるテスターは、どの様な機能ですか?

A – 4 (True RMS)は、真の実効値を計測でき、歪んだ交流波形でも正確な電圧や電流を測定できる高機能なテスターです。

家庭のコンセントに来ているような綺麗な正弦波の交流であれば、安価なテスター(平均値応答型)でも問題なく測定できます。

インバーターエアコンやモータなどのスピードを変化する機器の電源など、最近の電子機器が生み出す交流は、正弦波から歪んだ形になっていることが多くあります。

このような波形を従来のテスターで測定すると、大きな誤差が生じてしまいます。

200Vの動力がインバーターに入り、2次側の電圧がモーター側に繋がり、インバーターで2次側の電流を計ると20V、60V、46V,と数値が上がり下がりし、実効値を計測出来ないので、True RMS対応テスターは、こうした歪んだ波形の実効値を正しく計算して表示できるため、インバーター機器などのメンテナンスやトラブルシューティングには必須の機能となっています。

プロ向けの機能ですが、正確性を重視するなら選ぶ価値は十分にあります。

Q – 5 安全規格の「CAT.Ⅲ」とかって何?気にした方がいい?

A – 5 これは非常に重要な項目で、CAT(カテゴリー)は、テスターがどれだけ大きな過渡電圧(雷サージなどによる瞬間的な高電圧)に耐えられるかを示す安全規格です。

CAT.ⅠからCAT.Ⅳまであり、数字が大きいほど安全性が高くなります。

CAT.Ⅰ – 保護対策の施されたプリンターなどの電子回路など

CAT.Ⅱ – コンセントに接続する家電製品など

CAT.Ⅲ – 建物の分電盤や、屋内配電設備、産業機器など

CAT.Ⅳ – 引き込み線など、建物より屋外側、大規模インフラなど、

家庭のコンセント周りで使うなら最低でもCAT.Ⅱ、分電盤などを触る可能性があるならCAT.Ⅲ以上の製品を選ぶのが安全の鉄則です。

安価なノーブランド品にはこの規格表示がないものも多いですが、万が一の事故を防ぐためにも、信頼できるメーカーの、用途に合ったCAT規格の製品を選びましょう。

製品本体に【CAT III 600V】【CAT II 1000V】という刻印やラベルが必ず表示されています。テスターは用途ごとに「CAT I〜IV」の区分があり、定格電圧にも上限が設けられています。

必ず測定カテゴリーと定格電圧を確認し、用途に合った安全規格の製品を選んでください。

A – 6 どちらを買うべきかは、あなたの作業の目的によって決まります。

普通のテスターは、電圧、抵抗、導通チェックなどを中心に行う場合に適しています。

テストリードの先端でピンポイントに測定できるため、電子基板のチェックや細かい作業に向いています。

電流も測定できますが、回路を切断する必要があり手間がかかります。一方、クランプメーターの最大の利点は、回路を切断せずに安全かつ手軽に交流電流を測定できることです。(通常の交流クランプメーターで直流電流(DC)を計ると正しいい数値が得られません)

配線を被覆の上からクランプ(カニの爪の様な形)で挟む(単線)だけで測定できるため、分電盤の電流測定や、稼働中の機器の消費電流を確認する時などに絶大な威力を発揮します。

結論として、電子工作や小物家電の修理がメインなら普通のテスター、家の配線やエアコン、モーターなどの消費電流を測りたいならクランプメーターがおすすめです。

両方の機能を持つハイブリッドなクランプと電圧の計測できる製品もあります。

Q – 7 HIOKI、Kyoritsu、Sanwa、ムサシ電気計器、Flukeといった有名メーカーには、どのような特徴や違いがありますか?

A – 7 上記の名前が挙がったメーカーは、プロの現場で絶大な信頼を得ているテスターのトップブランドです。

・HIOKI(日置電機)– 長野県に本社を置く日本の計測器メーカー。

特に電気工事の現場で高いシェアを誇り、堅牢性が非常に高く、落下に強いドロッププルーフ構造や、暗い場所でも見やすい白色バックライトなど、現場目線の実用的な機能が充実しています。

安全性への配慮もトップクラスで、信頼性を重視するなら筆頭候補です。

・Kyoritsu(共立電気計器)– 東京に本社を置く、日本を代表する電気計測器メーカー。

クランプメーターを国内で初めて開発、製造したパイオニアであり、マルチメータや絶縁抵抗計、漏電遮断器テスタなど幅広いラインナップを誇ります。

現場向けの高い堅牢性や信頼性、安全規格IEC 61010に準拠した設計に加え、歪んだ波形でも真の実効値測定が可能なモデルなど、プロ用途を重視した実用的な機能が充実しています。

配線設備、分電盤向けからチェック用簡易テスタまで品揃えも豊富で、現場の作業効率向上に貢献しています。

・Sanwa(三和電気計器)– 東京に本社を置く、こちらも日本の老舗メーカー。

教育現場からプロの現場まで幅広いラインナップを揃えており、特にアナログテスターの品揃えは豊富です。

コストパフォーマンスに優れたモデルが多く、品質と価格のバランスが良いのが特徴です。

・Musashi(ムサシ電機計器製作所)- 主に名古屋を拠点とし、アナログ・デジタルテスターなど電気計測器の専門メーカーとして知られています。

業界随一の堅牢性とコストパフォーマンスを兼ね備え、初心者向けからプロ用途まで幅広く対応。アナログテスターや小型高精度機器の開発技術には定評があり、国内外の電気技術者に根強い支持を得る存在です。

現場向けの耐久設計やわかりやすい操作性にも工夫があり、電気設備点検や教育用途でも多く導入されています。

・Fluke(フルーク)– アメリカに本社を置く、計測器業界の世界的リーダー。特に産業設備のメンテナンス分野で絶大な支持を得ています。

過酷な環境下での使用を想定した頑丈な設計と、最高レベルの安全性が特徴です。価格は高めですが、その信頼性と耐久性は唯一無二の存在と言えるでしょう。

・Fluke(フルーク): アメリカ・ワシントン州に本社を置き、計測器業界の世界的リーダーで、世界中の産業、設備メンテナンス分野で圧倒的な支持を誇る計測器メーカーです。

過酷な現場環境を想定した堅牢性と高い安全性(CAT III/CAT IV適合)に加え、精度と信頼性でもトップクラス。

クランプメーターやマルチメーターは真の実効値(True RMS)方式や高分解能表示、さまざまな測定レンジと多機能性が大きな特徴です。

コンパクトながら現場向けの使いやすさを追求し、密集した配線でも計測しやすい設計や耐落下、防塵性能もしっかり備えています。

産業現場やインフラの保守、点検、検査作業で(信頼できる相棒)として世界中のプロフェッショナルに選ばれています。

締めくくり

テスターって必要なの?そんな疑問を持つ方は少なくありません。

電気が関わる作業では、目に見えない電流や電圧を数値として認識し確認することが安全の第一歩ではないでしょうか。

たとえばポータブル電源のコンセントが壊れているのか、電化製品の不具合なのかを判断する時、テスターがあれば一瞬で切り分けができます。

逆に、感覚や勘だけで作業を進めると、思わぬ事故やトラブルにつながることも。

テスターはプロの電気工事士だけでなく、家庭でちょっとした修理をする方にも必須のアイテムです。

今回は、基本的な使い方から注意点、そして職人がこれは安心しておすすめできると太鼓判を押メーカーを紹介しました。

この記事を読めば、初めての方でも自信を持ってテスターを使いこなせるようになるでしょう。

テスターを買おうか?テスターの使い方がいまいち判らない方の役に立てば幸いです。

職人が憧れる測定機器ですね。